中央アジア「流域」、キルギスにおける経路多様性政策提言

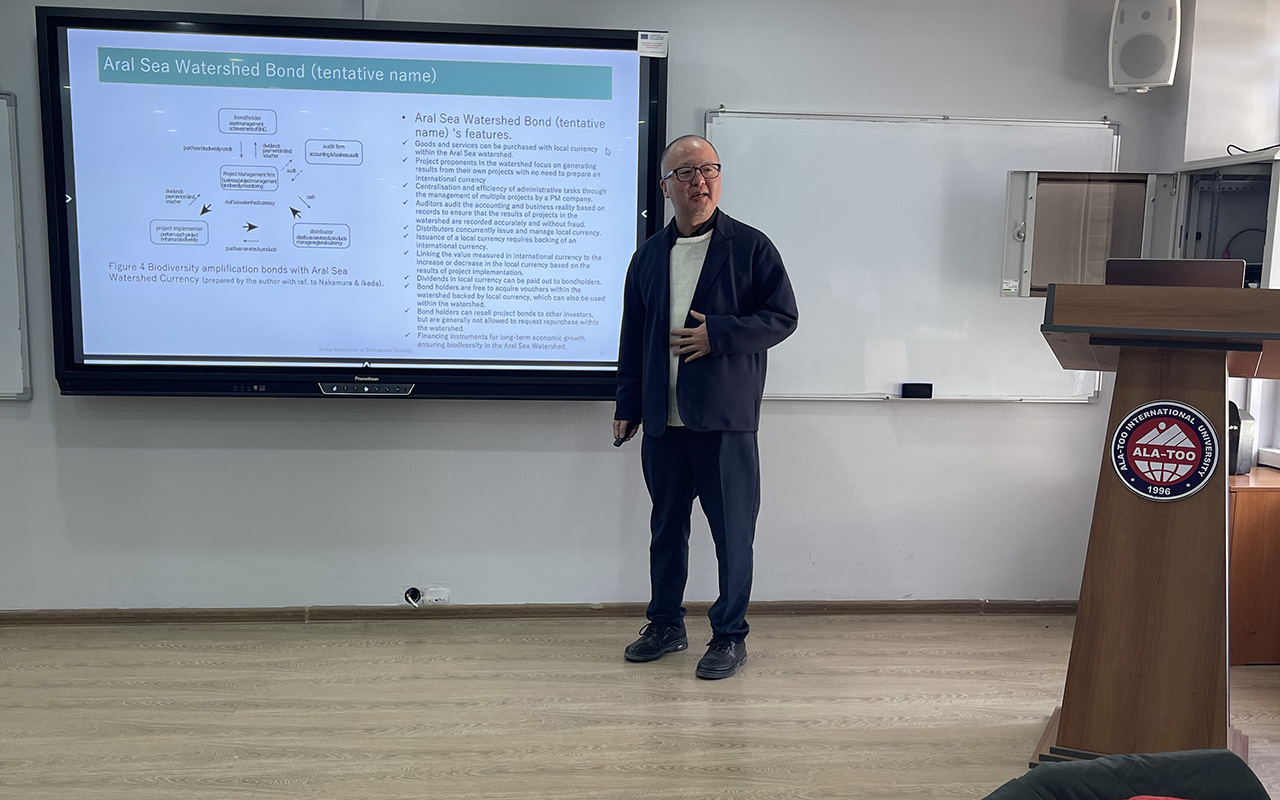

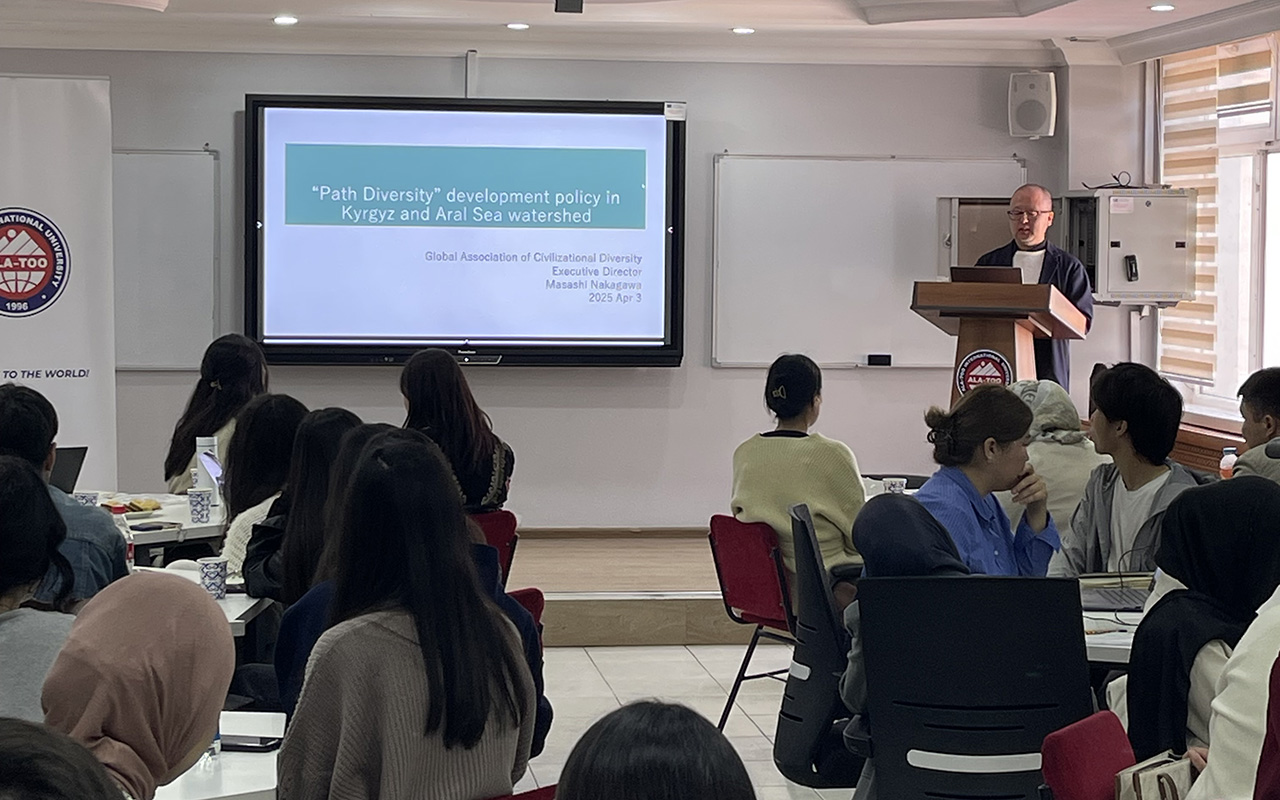

キルギス共和国の(1)Ala-Too International University、(2) Light Academy College of Engineeringにおいて各々2025年4月1日、2025年4月3日に、学生、研究員、教員の皆様とワークショップを開催しました。

そのワークショップにて当協会理事・事務局長の中河から、中央アジア流域、キルギスにおける経路多様性政策提言を実施したので以下ご報告いたします。

発表の様子

提言内容

発表スライド

発表内容(論文pdf)

発表、議論内容(全文)

発表、議論内容(全文)

中央アジア「流域」、キルギスにおける経路多様性政策提言

中河 雅 特定非営利活動法人文明多様性協会 理事・事務局長

Abstract:

本稿では、キルギスの発展戦略に関して、流域思考[1]を応用して検討し、未来に向けて持続可能な社会システムを築くために、キルギスを含む流域、すなわち中央アジア全体で、多様なプロジェクトを組み合わせて全世界から直接資金集めできる社会システムを実装することを提言する。

「流域」とは「雨の水を水系に集める地形」などと定義されるが、温暖化豪雨時代をむかえるよりも前から、日本では流域全体での治水と自然環境保護が官民一体となって推進されている。このような中、成果連動型SIB(ソーシャルインパクトボンド)という手法を用いて流域作りを開始する地域も現れ出している[2]。また、英国では2021年に成立した環境法でイングランドのほぼ全ての開発事業において、開発前と比べて生物多様性を10%増加させることが義務付けられた[3]。「流域」は、温暖化適応策の領域でも生物多様性保全の領域でも、重要な基本概念であり、大量生産・大量消費・大量浪費型の産業社会といった持続性にリスクのある発展モデルから、今後数千年永続する発展モデルを構築するための土台となりうる思想と考える。

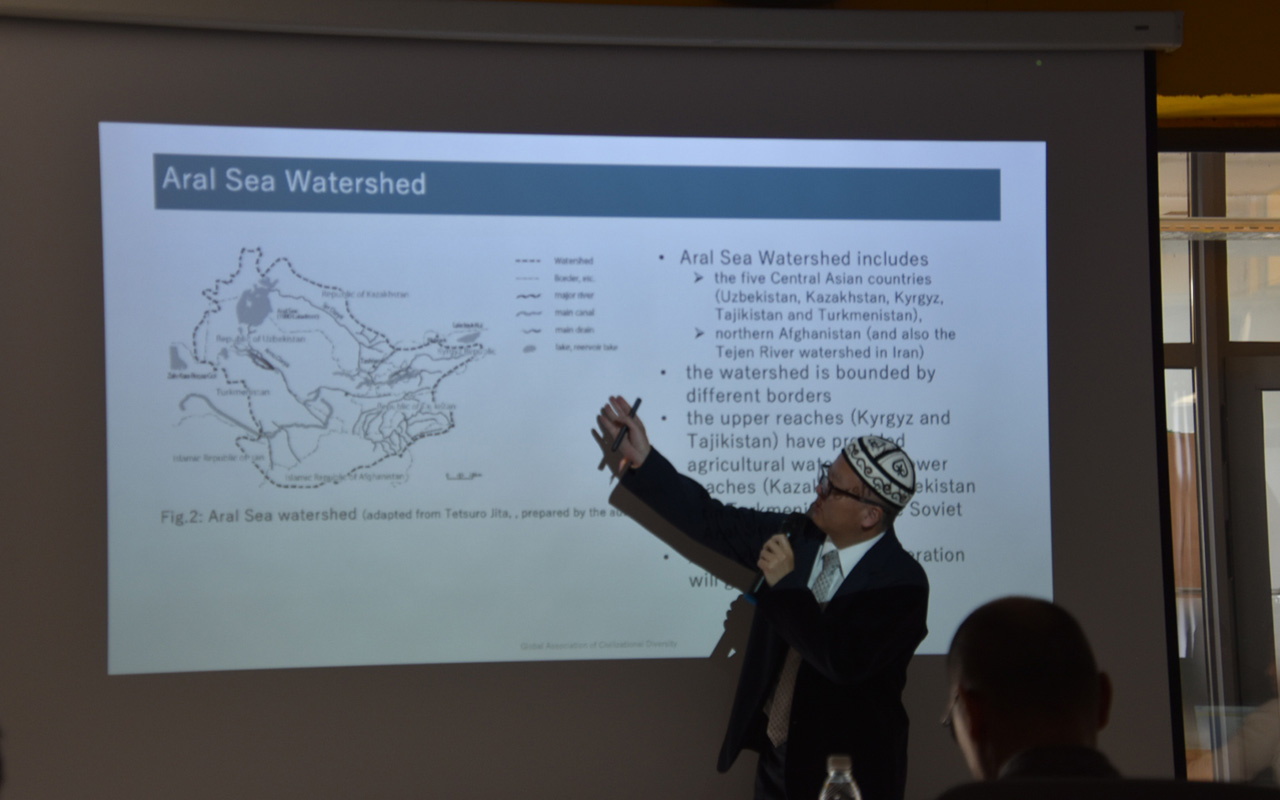

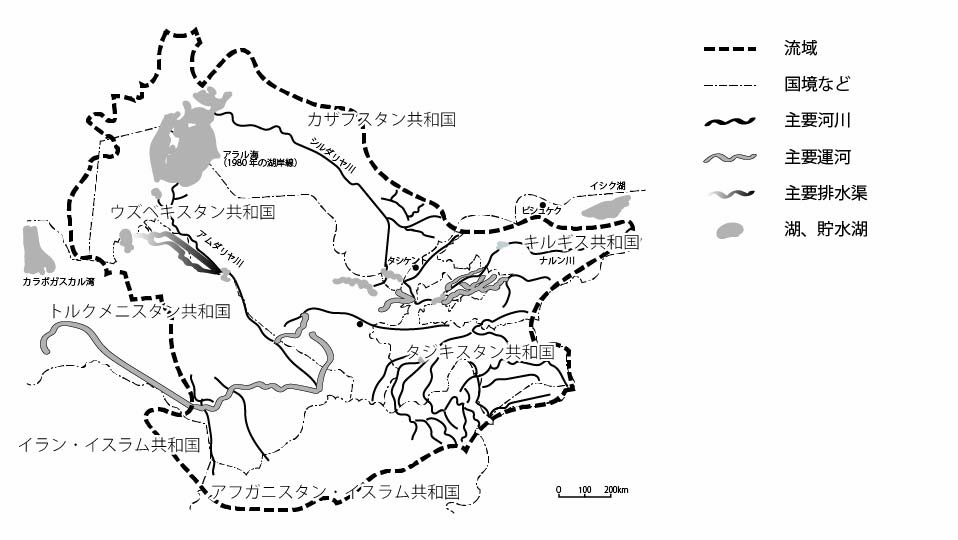

このような流域思考をベースに発展政策を検討しようとする場合、キルギスを囲む地形から流域を特定する必要があるが、高いところから低いところに流れるという水の性質と天山山脈などの高山帯に囲まれた地域という特質から、中央アジア5カ国(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)、アフガン北部(さらにはイランのテジェン川流域も)という広大な範囲を流域として認識する必要がある。

本稿では、(1)流域思考に基づき、中央アジア全体での発展戦略を英国で既に始まっている生物多様性クレジットを参考に資本面から提言し、(2)その発展戦略の中に組み込むべきプロジェクトとして、キルギスで計画実装できそうなアイデアを電力流通面、森林活用面、砂漠化防止面、その他の面から提示することとする。

キーワード:流域、中央アジア、キルギス、イシク=クル湖、プロジェクト債、生物多様性クレジット

1.はじめに

キルギス共和国(以下「キルギス」)は、1991年8月31日の国家共和国独立宣言後、1992年の価格自由化をはじめ、IMFの緊縮財政勧告に従って市場改革路線を推進したが、経済は、ロシアへの出稼ぎ労働者からの送金に大きく依存し、GDP:139.9億ドル(2023年:IMF)[4]、一人当たりGDP:2,410ドル[5]となっている。本稿では、キルギスを含む流域圏、すなわち中央アジア全体で、多様なプロジェクトを組み合わせて、全世界から直接資金を集めることができる社会システムを実装し、キルギス経済の発展に係る提言をしたい。

ここで、本稿で検討しようとしている「流域」は前述の通り中央アジア5カ国を含む広大な領域となるが、この地域はアラル海流域と重なる流域でもある(「流域」については次章にて詳述)。

第二次大戦後、社会主義国ソ連は、社会主義計画経済が資本主義経済よりも優れていることを、アラル海流域の経済開発においても立証しようとし、計画的に環境も社会も豊かにするという自然改造の理念を通じて、大規模な灌漑開発や水力発電のための電源開発を実践してきた。1960年代にはアラル海が縮小し、漁業が立ち行かなくなることは概ね予見されていたものの、冷戦下での社会主義陣営の経済的優位性や後発開発地域の開発モデルを第三世界に示すためにも、中央アジアの諸共和国は、ソ連の5ヵ年計画(法律であり、達成が求められる。)に従い、灌漑地の開発面積を拡大し、右肩上がりに綿花の栽培量を増やさなければならなかった。一方、アラル海の縮小問題に関して、河川流域の水資源を利用するにあたって、どのように水利開発を行い、どのように水資源を配分するのかについて1960年代頃から「総合的水資源管理」という名で呼ばれる計画はあり、「シベリア河川転流構想」が持ち上がってくることもあったものの実現はしなかった。かつて6万8,900平方キロメートルと世界第4位の表面積を誇っていたアラル海は、2018年には6,990平方メートルにまで縮小している[6]。

日本においても、1960年代に、水質汚濁や大気汚染が原因の公害、河川の水質汚濁、湾の赤潮が発生していたが、排水規制が強化され、汚水を浄化した後で河川に放流する仕組みが整えられ、総合治水計画のもと官民一体となった自然保護活動が行われるなど、都市部の環境は改善されてきている。ただし、民間企業の本業に資する取り組みは多くはなく、CSR(企業の社会責任)的な活動が中心である2。また、22世紀に展開できる新文明の基盤となりうる流域の総合的な水質・水量管理を目指す地域水代謝システムの総合化も一般化しておらず、水洗便所、散水などの飲料外目的にも飲用可能水を使うという水質の贅沢をしている[7](地域水代謝システムの総合化については第4章で詳述)。

以下では、第2章で「中央アジア流域」の範囲、流域内での情勢、第3章で「生物多様性クレジット」など世界の資本を呼び込む仕組み、第4章で「プロジェクト債」発行のために組み込む各種プロジェクト、第5章で「民間との協働」としてNPO・NGOの取り組み事例や会社のマネジメントシステムを応用したプロジェクト管理のあり方を論じる。

2.中央アジア流域

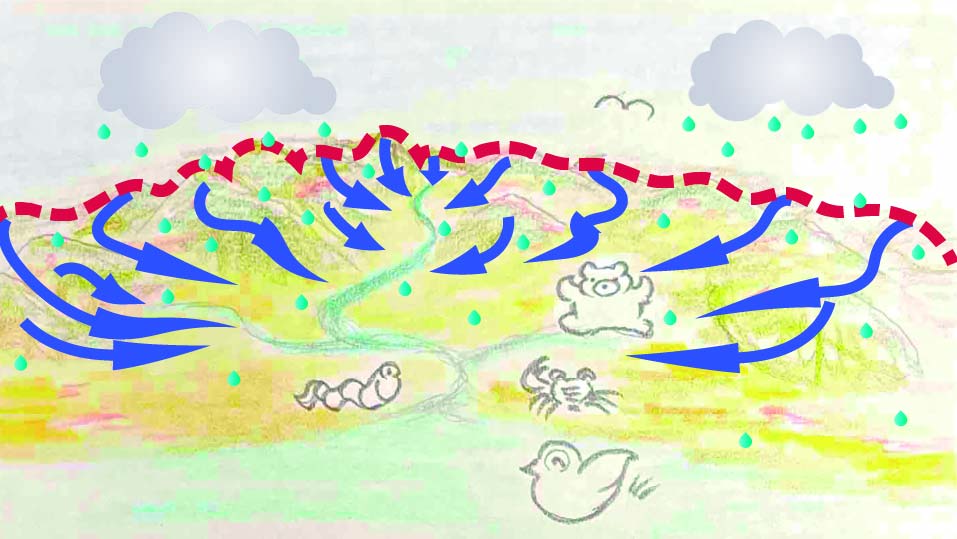

「流域」とは「雨の水が川・水系に集まる地形」「雨の水を川の水に変える地形」などと定義されるが、その概念は図1のように表され、赤の点線領域内が「流域」となる。

図1 流域の概念図(筆者作成)

この概念を用いて、キルギスの「流域」を特定しようとすると、高いところから低いところに流れるという水の性質と天山山脈などの高山帯に囲まれた地域という特質から、中央アジア5カ国(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)、アフガン北部(さらにはイランのテジェン川流域も)という広大な範囲が流域に含まれることとなり、図2のようになる。

図2 アラル海流域(地田徹朗[8]を引用し、筆者作成)

上図の通り、流域は国境などとは異なる境界ではあるが、ソ連時代から上流域(キルギス、タジキスタン)が下流域(カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン)に農業用水を提供し、近年ではタジキスタンでの水力発電所建設をウズベキスタンと共同で実施することが発表されるなど、流域内での協力関係が推進されている。

ただ、この流域では、1991年の各国の独立後、上流域(キルギス、タジキスタン)では冬季の水力発電のプライオリティが高い(=夏季は冬季の発電・放流に備えて貯水。夏は放流しない。)一方で、中下流域(ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタンなど)では夏季の灌漑のプライオリティが高い(=夏季に放流してほしい。)という、水資源の利用の季節性から、各国の対立を招いてきた。例えば、ウズベキスタンはタジキスタンのヴァフシュ川上流に位置するログンダムの建設・稼働に「河川の流量に劇的な変化が発生する」として長年反対していた[9]。しかし、総額40億ドルと試算される建設費の償還を危惧する声もあるものの、同ダムは2018年11月16日に1号機の運転が開始され[10]、2022年6月7日にはタジキスタンのエモマリ・ラフモン大統領が、同国の首都ドゥシャンベで開催された国際会議「持続可能な開発のための水2018-2028」に出席し、タジキスタン政府はウズベキスタン政府と共同で2つの水力発電所(建設される水力発電所はいずれも、タジキスタンのザラフシャン川水系にあるヤワン水力発電所〔発電容量140メガワット(MW)〕とファンダリヤ水力発電所〔発電容量(135MW)〕)を建設する事業を開始したと発表する[11]など、アラル海流域内での協力関係が進んでいる。

エネルギー資源を安全保障政策の手段として用いるという政策が完全に放棄されたとは言えないであろう[12]が、流域内協力により、インフラ整備が進み、電力を確保・安定供給していくことで、国民生活、経済社会の発展に向けた動きが今後も加速していくと思われる。

3.生物多様性クレジット

水力発電所・ダム建設のための借入金については、返済義務を負うが、目論見通りに電力販売が進まなければ、返済原資としてのキャッシュが生み出せず、デフォルトを引き起こしかねない。前章でも触れたが、ログンダム建設にあたり、建設費の償還を危惧する見方として、(i)タジキスタン政府が建設費の一部として2017年に発行した5億ドルの債務の償還期間が10年(2028年まで)であること、(ii)完工に向けた債務償還には同水力発電所から電力を輸出し(自ら)外貨を獲得する必要があるが、輸出先として想定されるアフガニスタン、パキスタンを結ぶ送電網が完成していないこと、(iii)安定送電に向けた両国での治安確保や外貨支払い能力に疑問が残ることが指摘されている。10

無論、デフォルトを起こしたとしても、プロジェクト・ファイナンスのプロ集団は事業・プロジェクトを推進する母体を改善するなどして、損をしないようにセキュリティ対策を講じるであろう。電力安定供給といった事業・プロジェクトを市場経済での取引の材料とすることは、プロジェクト・ファイナンスの当事国としては、デフォルト発生時のプロジェクト推進者代替リスクが伴うと思われる。

このような大規模プロジェクトに潜在するリスクを極力緩和しつつ、大規模なプロジェクトでなくても、流域内(アラル海流域)あるいは流域外(世界市場)から資本を調達し、国民生活を豊かにする手段として、以下、生物多様性クレジットを用いた方法を検討する。

- 英国のイングランドにおける生物多様性ネットゲイン政策

英国のイングランドでは、事業ごとに生物多様性を10%純増させる目標が2021年11月に環境法に明文化され、2023年11月生物多様性ネットゲイン(Biodiversity net gain、以下「BNG」)政策が始まっている。BNGは開発政策であり、1990年都市計画法の附則7A (2021年環境法の附則14によって挿入される) に基づいて、野生生物の生息地を、開発前よりもかなり良い状態で残すことを開発者に義務付けている。開発者は10%のBNGを提供しなければならない。これは、開発によって、開発前よりも質の高い自然生息地が得られることを意味する。[13]

BNGは、事業区域の生息場面積と質を掛け合わせた対象地域の生物多様性を計算し、その開発前後の変化を定量的に比較し、ネットゲインを評価する手法である。例えば、開発によって生息上面積が減るとしても、質が3倍よくなればネットゲインを得やすくなる。質の向上策としては、これまで単一品種で植えられていた植林地帯をその地域の本来の植生に戻せるような植林をすることによって実現計画を立て、実行し、モニタリングしていくことなどが考えられる。生物多様性の純増を得るには、(i)オンサイト、(ii)オフサイト、(iii)生物多様性クレジットを購入という優先順位で「実現」することとなるが、(i)オンサイトで質を向上させることが難しく、(ii)オフサイトでも開発者のみではネットゲインが得られないと評価する場合に、公的にあらかじめオフサイトで整備された(iii)生物多様性クレジットを購入することになる。

- アラル海流域の発展と連動したBNGの可能性

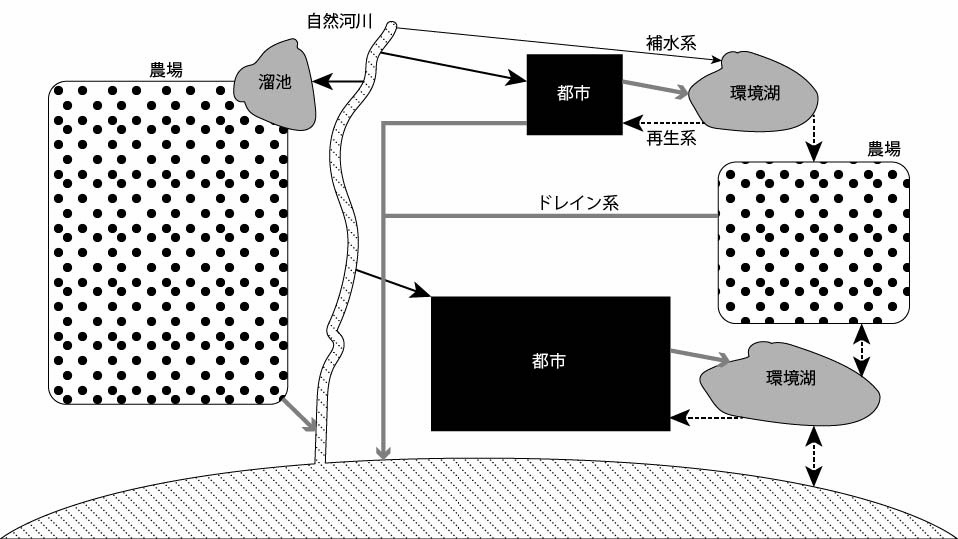

英国のBNG政策を参考にアラル海流域で、図3に示すような、最先端の水資源利用システムを構築することを検討したい。

図3 環境湖を用いた“最先端”水資源利用システム(丹保憲仁7から引用し、筆者作成)

日本などにおいても、環境湖と再生水を活用した水資源利用システムは普及できていない。水資源不足が深刻なアラル海流域において、まずはこの“最先端”のシステムを普及させることができれば、水資源問題だけでなく、農作物にとっての三大肥料であるリンの枯渇問題や生物多様性喪失問題への解決策を提示できるであろう。

そして、アラル海流域内で生物多様性ネットゲインを向上させるだけでなく、英国などの先進国だけでは、2022年12月に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で2030年グローバルターゲットの1つに盛り込まれた「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」目標(2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標)[14]の実現が困難な場合に備えて、生物多様性クレジットの購入先として、アラル海流域の各プロジェクトを組み込んだプロジェクト・ポートフォリオ債が同目標の締約各国に公認され、グローバル市場からアラル海流域、中央アジア、キルギスに資金流れる仕組みを作り出したい。

4.プロジェクト債

事業のキャッシュフローと資産に依拠したファイナンスという概念は、人類の長い金融取引の歴史において、必然的に生まれ利用されてきた。現在活用されているプロジェクト・ファイナンスは、1930年台の米国における資源開発案件が最初ではあるが、この手法を先進国限定の金融技術に留めておく必然性はない。[15]

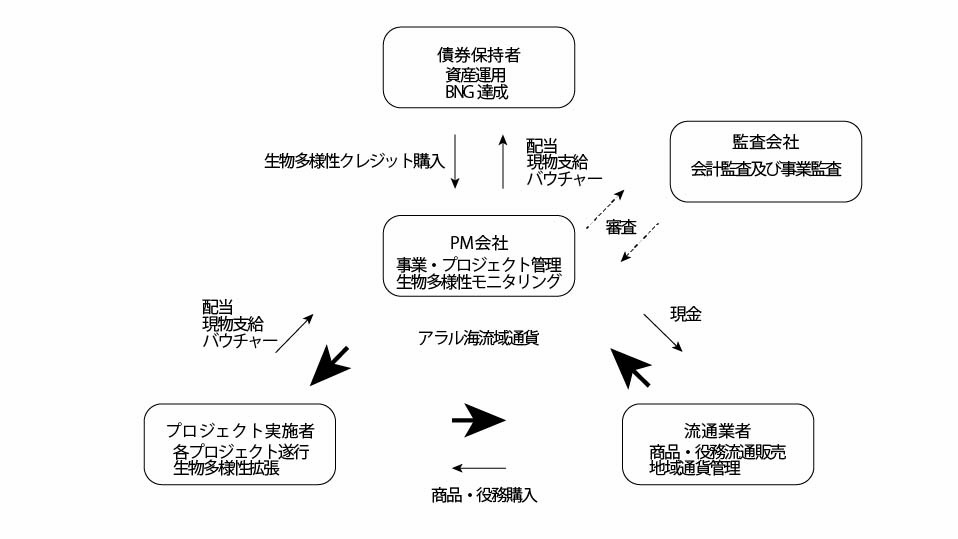

本稿で提案したいプロジェクト債の概念としては図4のようになる。

図4 アラル海流域通貨を交えた生物多様性増幅債(中村・池田2を参考に筆者作成)

生物多様性クレジット等を通じて世界各国からご購入いただくプロジェクト債(以下「アラル海流域債(仮称)」には以下のような特徴を持たせたい。

- アラル海流域内では地域通貨で商品・役務購入が可能

- 流域内のプロジェクト推進者は国際通貨の準備不要で自己のプロジェクトから成果を生み出すことに専念

- 複数のプロジェクトをPM会社がマネジメントすることで管理業務を集中・効率化

- 流域内におけるプロジェクトの結果を不正なく正確に記録しているか、証憑に基づき監査人が会計及び事業実態を監査

- 流通業者が地域通貨の発行・管理業務を兼務

- 地域通貨の発行には国際通貨の裏付けが必要

- 国際通貨で計る価値をプロジェクト遂行の結果に基づく地域通貨の増減と連動

- 債券保持者に地域通貨での配当も可能

- 債券保持者の自由意思で地域通貨を裏付けとする流域内のバウチャーを獲得し、流域内で使用することも可能

- 債券保持者はプロジェクト債を他の投資家に転売は可能だが、流域内への買い戻し要求は原則不可

- アラル海流域の生物多様性を確保した長期的経済成長に資する資金調達手段

アラル海流域債(仮称)は、以上のような設計としたいと考えているが、この中でも何をプロジェクトとすべきかが問題となる。単一で利用者も確保できる電力事業などとは異なり、複数の事業・プロジェクトについてプロジェクト計画、ペルソナ設定、リスク管理などを検討し、実装していく必要があると考えるため、表1に、事業・プロジェクトに関する複数のアイデアを提示する。

| No. | プロジェクト | 収入 | 支出 | リスク |

| (1) | キルギス森林[16] | アーモンド、木材などの販売収益 森林観光収益 | 植林育成状況管理 農林山地 人件費 | 長期管理 後継者不足 |

| (2) | キルギス羊乳[17] | 羊から搾乳する乳の販売収益 | 放牧費 搾乳施設 人件費 | 流通網不備 |

| (3) | ウズベキスタン砂漠化防止、漢方薬ニクジュヨウ[18] | 漢方薬販売収益 | 種苗、植林費 土地代 肥料、水道代 | 燃料化 |

| (4) | キルギス観光[19] | 観光収入 バウチャー引換 | 飲食費 施設維持費 | 移動制限 施設老朽化 |

| (5) | 中央アジア流域の楽器、舞踊、まつり再興 | 興行収入 グッズ収入 | 楽器制作費 施設利用料 広告費 | 著作権 チケット転売 |

| (6) | IT開発受託 | 受託開発収益 プロダクト開発販売収益 | 光熱費 通信料 人件費 | 債務不履行 人材難 |

表1 アラル海流域債(仮称)プロジェクトポートフォリオ(案)

5.民間との協働

単一のプロジェクトだけでなく、アラル海流域債(仮称)のようにポートフォリを用いて複数案件のプロジェクトを推進しようとする場合、NPO・NGOといった民間の協力が欠かせないと考える。官公庁だけのマネジメントでは、人員リソースが不足するであろうし、IT統制を強化しようとする場合にも、民間のノウハウが欠かせないためである。本章では、日本の神奈川県における民間との連携事例として小網代流域及び会社のマネジメントシステムを応用したプロジェクト管理のあり方について考察する。

- 小網代流域での生物多様性確保

1970年に小網代の森とその周辺地域が三浦都市計画において市街化区域となった後、そこにゴルフ場の開発計画が持ち上がった。貴重な自然を後世に残す必要があると考えた市民団体からの働きかけもあり、1995年に神奈川県が三浦市と事業者へ利用方針等を提示し、協議の結果、小網代の森を保全していくこととなった。神奈川県は、その後、地権者との話し合いを進め、土地の買い取りを進めたほか、地権者による自主的な保全や寄付などにより、2010年に保全に必要な用地の確保が完了し、2011年から散策路等の整備が進められ、2014年7月に一般開放が開始された。[20]

| 1970年 | 小網代の森が、三浦都市計画において市街化区域となる その後ゴルフ場の開発計画が持ち上がる |

| 1990年 | 現在のNPO法人小網代野外活動調整会議の前身となった市民団体が発足し、以降現在に至るまで、アカテガニの観察会や外来植物の駆除などの保全活動が行われている |

| 1995年 | 神奈川県が三浦市と事業者へ、小網代の森の保全の方針等を提示する |

| 1997年 | 神奈川県がかながわトラストみどり基金を用いて、緑地の買い取りを開始する |

| 2005年 | 国土交通大臣が小網代の森を近郊緑地保全区域に指定。神奈川県が土地買取を進める |

| 2010年 | 神奈川県が、保全のために必要な用地確保を完了させる |

| 2011年 | 神奈川県が散策路等の整備を進める 神奈川県知事が小網代の森を近郊緑地特別保全地区に指定し、それに伴い、三浦都市計画が変更され、市街化調整区域となる |

| 2014年 | 神奈川県、三浦市、公益財団法人かながわトラストみどり財団、NPO法人小網代野外活動調整会議が、環境保全活動に関する覚書を締結する 京浜急行電鉄株式会社の協力により、散策路の一部等が整備され、県へ寄附される 一般開放を開始する |

表2 小網代流域の保全経緯(引用元:神奈川県ホームページ20)

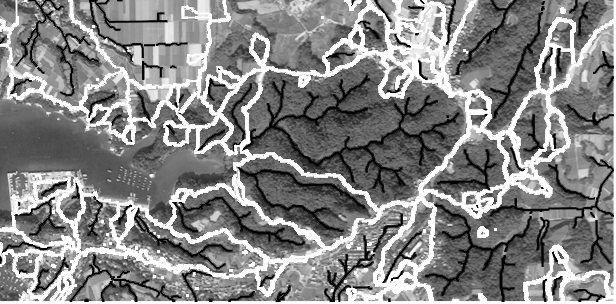

保全、整備された小網代の森は図5のように都市部に広大な生物生息域を提供している。

図5 小網代の森全景(引用元:Maeda Mitsuhiro. the Watershed Ecosystem-Enhancing Urban Development[21])

小網代の森一帯も尾根に囲まれた区域となり、図6のように流域を形成している。

図6 小網代の森流域(引用元:Maeda Mitsuhiro. the Watershed Ecosystem-Enhancing Urban Development21)

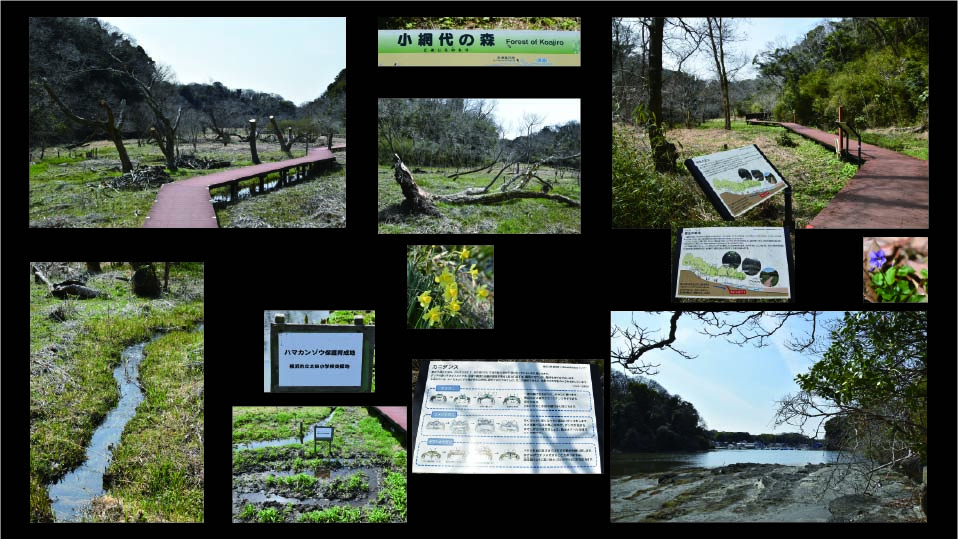

保全、整備された森は生物の生息域を提供するとともに人々の憩いの場ともなっている。

図7 小網代の森散策路(2025-03-14筆者撮影)

- NGO・NPO同士、官公庁との連帯

小網代の森は一般開放まで、1970年の三浦市の都市計画決定から40年以上経過している。この間、三浦市、事業者、「鶴見川流域ネットワーキング(TRネット)」[22]のようなNPO、神奈川県の方々が協議を重ね、自然環境の保護よりも開発を優先することなく、ネイチャーポジティブを実現できた。

今後は、最終化まで時間を浪費しないためにも、アラル海流域債(仮称)のようなBNGを高めつつも人類の発展を促せる仕組みを官民一体となって進めるべきだと考える。アラル海流域債(仮称)は複数のプロジェクトを組み込み各事業者が地道にキャッシュを生み出すとともに、デジタル技術を駆使してプロジェクト全体のマネジメント力も向上させつつステークホルダー全員が満足できるシステムとする必要がある。

6.まとめ

以上、キルギスの発展戦略に関して、キルギスを含む流域、すなわち中央アジア全体で、多様なプロジェクトを組み合わせて全世界から直接資金集めできる社会システムを実装することについて、流域思考1を応用して論じた。

この論考、提言内容を元にキルギスの(1)Ala-Too International University、(2) Light Academy College of Engineeringにおいて各々2025年4月1日、2025年4月3日に、学生、研究員、教員の皆様とワークショップを開催した。筆者からの説明の後に、主に以下のような質疑応答がなされ、キルギスの発展に関する参加者の皆様の意識の高さを感じることができた。

| Q | A | 備考 |

| BNG政策はキルギスでも始まっているのか? | 筆者の知る限りまだ始まっていないと思う。 | |

| キルギスでの生物多様性を拡張する方法は考えているのか? | 植林、エコツーリズムなどが適しているのではないか。 | 植林を実施している様子は訪問中にも見ることができた。 |

| 下水処理にも使えそうな鉱石をご提案の水処理システムで活用できないか? | 活用可能性を探りたいと思う。詳細について別途連絡が欲しい。 | 鉱石の情報をご連絡いただき、活用法を検討開始した。 |

| 環境湖で再生した水の用途は? | 飲み水には適さないと思うが、農業用水、水洗トイレ等で活用できると思う。 |

未来にかけて持続可能な社会システムを築くためにも人類の叡智を結集し、ネイチャーポジティブなアラル海流域の発展を実現していきたい。

[1] 岸 由二. 流域思考とは何か 論考集. 八坂書房, 2024.

[2] 中村圭吾; 池田裕一. 民間企業等と連携した流域の環境保全の取組み事例とその可能性. リバーフロント研究所報告= Report of Riverfront Research Institute, 2023, 34: 85-92.

[3] 中村圭吾. イングランドにおける生物多様性ネットゲイン (BNG) 政策とその影響について. リバーフロント研究所報告, 2022, 33: 83-90.

[4] Ministry of Foreign Affairs of Japan. “キルギス基礎データ”. 外務省. Wed, 29 Jan 2025 08:10:48 GMT. https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kyrgyz/data.html. (アクセス2025-03-22)

[5] IMF. “GDP per capita, current prices U.S. dollars per capita”. INTERNATIONAL MONETARY FUND. Sat, 22 Mar 2025 13:05:20 GMT. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD. (アクセス2025-03-22)

[6] 地田徹朗. 第 1 章: 中央アジア・アラル海をめぐる境界の変容とスケールの政治. CIRAS Discussion Paper No. 103: ユーラシア国境域の自然環境と境域社会の生活戦略, 2021, 103: 5-20.

[7] 丹保憲仁. 21世紀の日本と北海道 持続可能は社会を目指して. 財団法人北海道地域総合振興機構. 2009.

[8] 地田徹朗. 第 1 章: 中央アジア・アラル海をめぐる境界の変容とスケールの政治. CIRAS Discussion Paper No. 103: ユーラシア国境域の自然環境と境域社会の生活戦略, 2021, 103: 5-20.

[9] 齋藤竜太; 齋藤竜太. 水資源問題をめぐる中央アジア国家間対立の実証分析: ICWC 紀要を資料に. 筑波大学地域研究, 2014, 35: 163-182.

[10] 日本貿易振興会. “地域最大規模のログン水力発電所が稼働(タジキスタン、中央アジア)”. JETRO. 19 Nov 2018. https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/11/85dca14a02917cfa.html. (アクセス2025-03-23).

[11] 日本貿易振興会. “水力発電所建設で中央アジア2カ国が協力(タジキスタン、ウズベキスタン)”. JETRO. 17 Jun 2022. https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/ace287a71276843a.html. (アクセス 2025-03-23)

[12] 稲垣文昭. 冷戦崩壊を契機とした旧ソ連空間におけるエネルギー政策の変化―対立から協調関係に転じた中央アジアを事例に―. 国際安全保障, 2023, 50.4: 75-91.

[13] GOV-UK. “Understanding biodiversity net gain”. UK government. Tue, 03 Dec 2024 11:03:19 GMT. https://www.gov.uk/guidance/understanding-biodiversity-net-gain. (アクセス2025-03-23)

[14] 30by30. “30by30とは”. 環境省. Thu, 27 Feb 2025 08:37:20 GMT. https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/. (アクセス2025-03-24)

[15] 加賀隆一. 新版 プロジェクト・ファイナンスの実務―プロジェクトの資金調達とリスク・コントロールー. 一般社団法人金融財政磁場研究会. 2020.

[16] 清水正; 徳川浩一. キルギスにおける持続的な森林経営を目指して 北部 3 州における JICA 技術協力プロジェクトの 事例をもとに. 海外の森林と林業, 2019, 106: 14.

[17] 下平乙夫. 「キルギス国チュイ州市場志向型 生乳生産プロジェクト」 の概要. 畜産技術, 2018, 2018.761-Oct.: 38-42.

[18] 冨樫智. ウズベキスタンにおける砂漠化防止への挑戦 漢方薬ニクジュヨウ事業可能性調査より. 海外の森林と林業, 2018, 102: 9.

[19] アコマトベコワグリザット. キルギスにおける社会体制転換に伴う観光の変容: ソ連時代経験者の観光実践を中心に. 立教観光学研究紀要, 2020, 22: 31-42.

[20] 神奈川県. “小網代の森について”. 神奈川県. Fri, 21 Feb 2025 06:00:22 GMT. https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kankyo/p820028.html#rekishi. (アクセス2025-03-24)

[21] 前田充浩. “MIGA policy package “Path Diversity” for “No One Left Behind””. Global South Research Caucus. Thu, 14 Nov 2024 03:15:13 GMT. https://www.globalsouth.musashino-u.jp/en/miga-pp-2024-nov/#toc55. (アクセス2025-03-24)

[22] 鶴見川流域は「バクのかたち」鶴見川流域ネットワーキング(TRネット). “鶴見川流域を紹介するホームページ”.2025-03-18. https://www.tr-net.gr.jp/. (アクセス2025-03-24)